OLIO MALE-DETTO VINO BENE-DETTO

di Piero Ricci

Quel che mi stupisce è la fortuna dell’olio d’oliva, quando una sorta di male-dizione accompagna questo liquido, soprattutto se si fa paragone con le parole che parlano l’altro liquido della nostra tavola: il vino.

Quanti nomi, quanti aggettivi, metafore, definizioni di vitigni e di vini diversi, annate, corpi, aromi, gusti e retrogusti: un intero vocabolario per parlare del vino.

Non è così per l’olio: al nome – olio – bisogna sempre aggiungere un cognome che specifichi di quale olio si tratta: olio di semi, di mais, di balena, di pietra, di ricino: ad un inglese, Oil non evoca certamente l’immagine dell’olio d’oliva, quanto quella del petrolio.

Il vino bollente suggerisce invernali accostamenti tra aromatiche spezie, scorze di agrumi per un salutare vin brulé. L’olio bollente ci conduce sotto gli spalti di un castello medievale durante un assedio, ovvero in una qualche bolgia dell’Inferno dantesco. Già nel greco classico élaion, che originariamente indicava l’olio d’oliva, per estensione diviene qualsiasi tipo d’olio, così in latino; oggi il castigliano conserva nel proprio lessico un nome specifico, aceite per indicare non l’aceto (gioco infinito e perverso dei significanti) ma appunto il nostro olio d’oliva (aceituna).

Se il liquido verdognolo serve a conservare, le parole che lo nominano hanno spesso a che fare con la morte: splende in tavola e sull’altare il Vin Santo, si spegne con il moribondo l’Olio Santo.

Qualcosa di estremo – estrema unzione – di lavoro faticoso permane nell’inglese Midnight oil (olio di mezzanotte) e nel francese Ouvrage qui sent l’huile: la lampada ancora accesa a mezzanotte indica il perdurare del lavoro, lo sforzo della vista per giungere alla fine. Così in modo più scherzoso l’italiano consiglia olio di gomito.

Seppure l’idea di pacatezza e di sacralità remota ci giunge da una situazione liscia come l’olio e dal gesto così felice che consiste nel metter olio nel lume, non di meno si corre sempre il rischio di gettare olio nel fuoco.

Se il vino gode di un dio instabile, erratico, ora maschio ora femmina, trasgressivo e gaio come Dioniso, ad una fredda vergine, dallo scudo ornato della pietrificante Medusa, è dedicato l’olivo.

Nomi di luoghi evocanti colline ben esposte, profumi estivi dei fiori, i tempi dell’attesa, le muffe, i roveri, tutto contribuisce a dar sapore al vino: allora come godere di una denominazione da collegiale anoressica del tipo: olio extra-vergine d’oliva?

Già nell’antica Grecia solo le vergini e gli uomini puri potevano spremere le olive, e l’olio veniva versato sul viso dei morti. Così serviva ad ungere i re-sacerdoti in Israele, e Messia in ebraico e Cristo in greco significa appunto l’unto.

I primi battesimi cristiani erano unzioni d’olio, e la pratica è ripresa dai re dei Franchi: Clodoveo è unto re con l’olio contenuto nella Santa Ampolla portata a Saint-Denis da una colomba.

Questa sacralità della materia solare e calda, presente nei riti del nord Africa e pure nello shintoismo giapponese, forse non ha bisogno della parola giusta per parlarla. L’olio è già di per se simbolo.

Ma la parola (olio, huile, oil) è una parola che scivola, come accade nell’antico francese, dove uile, per confusione grafica tra /u/ e /v/, rischia di essere letto come vile, tanto che si è costretti a porre una lettera muta, una /h/ davanti alla vocale.

All’olio è poi attribuito un altro uso metaforico, non certo esaltante: serve ad ungere, ovvero ad ottenere con denaro favori che altrimenti sarebbero negati: l’espandersi di queste frasi idiomatiche, sarebbe il caso di dire “a macchia d’olio” mostra esser tale pratica largamente europea: l’inglese gioca sull’omofonia tra palma e palmo della mano coniando palm oil (tangente, bustarella), mentre il francese fa funzionare huile come sinonimo di denaro, ed etre dans le huiles sta per “avere a che fare con i pezzi grossi”.

La tecnica della pittura ad olio sembrerebbe conferire della luminosità estetica al nostro liquido: infatti una persona non proprio di bell’aspetto sarà in inglese no oil painting, e un tipo che si è messo elegante, “tutto in ghingheri” direbbe un toscano, è dai francesi inteso come uno che jette de l’huile. Nelle due lingue comunque prevale anche qui l’ironia, piuttosto che il riconoscimento di una qualità.

Ma anche la pittura non esalta l’olio: si trovano splendide caraffe di vino, dove la luce si frange nel cristallo o si riverbera nel rosso o nell’ambra del contenuto, calici preziosi, leggeri come bolle d’aria, contrastano lo spessore cromatico dei frutti, della selvaggina, dei pesci nelle nature morte, mai un’ampolla d’olio, una oliera, suppellettile del resto apparso solo nel seicento nelle tavole delle corti europee.

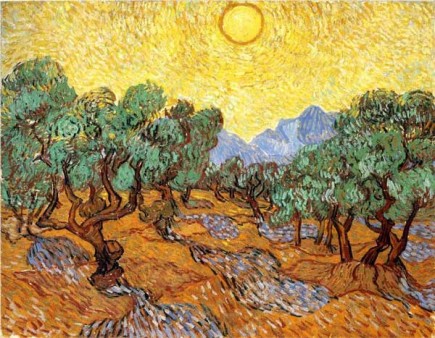

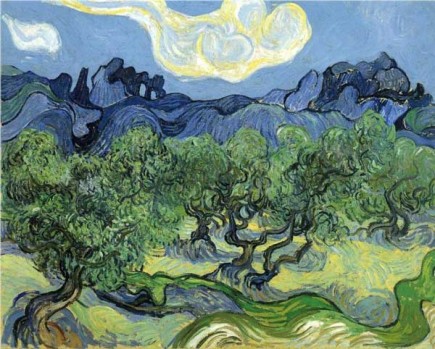

Mi piace pensare che l’omissione, la dimenticanza che opera la pittura si debba al fatto che l’olio è il finale prodotto che ha alle proprie origini un albero, l’ulivo, che tanto si presta a divenire immagine per il variare delle forme, per l’antropomorfismo del tronco, per l’improvviso tramutare secondo i venti delle foglie dal verde cupo al folle cromatismo del mercurio. E’ forse la suggestione dell’albero a distrarre il pittore, lo scultore, il poeta, l’orafo, il fotografo dal filo d’oro che resta relegato nella credenza: molto consumato, poco rappresentato.

Dal vuoto dell’immagine, dalle untuosità non esaltanti della lingua neppure la manipolazione culinaria lo riscatta, esaltandone le differenze, gli stili, le stille: così non esiste ricettario di alta cucina che sappia distinguere tra un olio di collina, dove gli ulivi contendono con i castagni, tanto giusto per una maionese, dall’altro che trattiene il salmastro per meglio congiungersi al basilico e al pecorino di un pesto.

]